Oltre allo studio sulla loro origine e il loro sviluppo che, come dicevo, continua ad impegnare numerosi gruppi di ricerca, c'è chi si occupa di un fenomeno ancora più potente e misterioso. Non tutti conoscono l'esistenza di un genere di fulmini differente, molto più raro, ma immensamente più potente dei sui "fratelli" minori chiamato superbolt, scoperto per caso negli anni '70 da scienziati americani intenti a misurare gli effetti degli ordigni nucleari durante i famigerati esperimenti. Parliamo di scariche migliaia di volte più potenti di un "normale" fulmine.

La WWLLN ( questo il loro splendido sito di riferimento https://wwlln.net/new/ ) è da poco stata capace di tracciare la frequenza e l'ubicazione di tali potentissimi fenomeni, grazie ad un'immensa rete di monitoraggio e a sofisticati sistemi di captazione della potenza delle scariche.

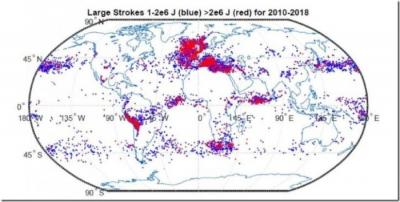

I risultati sono stati piuttosto sorprendenti. La maggior parte dei lampi potenti è concentrata sugli oceani e nel nostro Mediterraneo, difficilmente si spingono sulle terre emerse; fanno parziale eccezione parte della regione andina e, guarda un po', anche la nostra penisola; cosa che può entusiasmare un appassionato di questi fenomeni, ma che d'altro canto non è che sia proprio una buona notizia :mrgreen:

La cosa più sorprendente è che tali fenomeni hanno una propensione per l'emisfero settentrionale, e soprattutto che il loro periodo di maggiore attività è concentrato nella stagione invernale, quindi nel periodo che vede invece una minore attività elettrica generale.

Le cause dell'ubicazione spazio-temporale e anche della formazione stessa di questi fenomeni è ancora misteriosa; si cerca una connessione con lo space weather, cosa che ha già dimostrato essere influente con la normale attività dei fulmini; oltre che con i sistemi di convezione atmosferica. Sembra che uno dei motivi possa essere legato alle correnti calde oceaniche e al maggiore differenziale termico oceano/aria che c'è in inverno, e da qui si spiegherebbe la particolare concentrazione di questi fenomeni in Est Atlantico e Mediterraneo, ma per ora siamo solo nel campo delle ipotesi, e soprattutto sarebbe comunque una spiegazione non sufficiente.

Allego la mappa generata dal WWLLM che traccia la concentrazione dei lampi potenti.